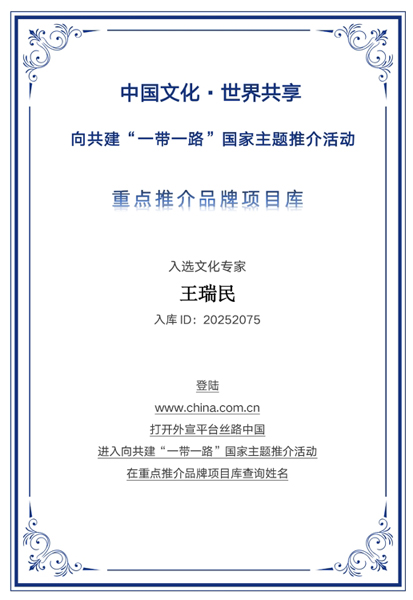

2025年盛夏,文化学者王瑞民的名字出现在中国网共建“一带一路”国家主题推介活动的专题中,被确认为重点展示的文化专家品牌。对他而言,这不仅是一项荣誉,更像是一次“时空对话”——让扎根于华夏大地的传统智慧,借助“一带一路”的国际平台,与世界文明展开新一轮深度对话。

据悉,“中医智慧·世界共享”“中华文化国际传播”等系列活动由中医药文化弘扬办公室、健康中国工程委员会等权威机构联合发起,旨在推动中医药与国学文化在“一带一路”沿线国家落地生根。入选的文化专家品牌,将在中国网专题中以多语种形式展示,并参与国际学术交流、文化合作项目和传统智慧普及活动,让更多海外民众在新时代语境中理解中华文明的思想深度。

羲皇圣里走出的“思辨者”

在燕赵大地的河北新乐市,这片被称为“羲皇圣里”的土地上,1959年出生的王瑞民,自小浸润于传统文化与乡土智慧。少年时代,他既喜欢仰望星空、探究天地规律,也乐于翻阅典籍,在古今之间来回穿梭。

进入大学后,他选择了物理学专业。理性而严谨的科学训练,为他此后走入易学世界打下了独特的思维基础。与许多自少年起便专攻经史之学的传统学者不同,王瑞民的路径是:先在“力学—电磁—量子”的逻辑体系中磨砺理性,再转向中国传统文化中最富哲思的领域——易学。

他常常引用《实践论》中的一句话作为治学信条:“实践、认识,再实践、再认识。”在他看来,任何学问如果离开了实践,只停留在概念与话语上,终究难以抵达真知。四十余年来,他从不把已有知识当作终点,而是用一种持续更新的心态,与未知世界保持对话——这既是科学训练留下的印记,也是“时空对语”式易学思维的自然延续。

在“相数理”之间搭起理性之桥

20世纪80年代末,随着邵伟华《周易预测学》的出版,中国大地掀起了一场易学复兴的浪潮。就在这一时期,王瑞民真正走进了易学。他先后在河北周易研究会担任秘书长、副会长、常务理事等职务,参与推动学术研讨、课题研究和人才培养,亲历并见证了易学在当代社会的复兴与嬗变。

在他眼中,易学不是简单的“占卜术”,而是凝结于“象、数、理”三位一体结构中的复杂文化体系。“相”,是形象和场景;“数”,是规律和节律;“理”,是背后的逻辑与秩序。逻辑思维、形象思维和灵感思维,在这个体系中交织并行。

“如果只用单一的逻辑框架去裁剪易学,只会让它显得神秘莫测或者不可信。”他常这样提醒年轻学员。他更愿意用自己的专业背景,把“河图洛书”“阴阳五行”等传统概念解释为一种整体观与系统观——是一套观察世界、理解关系的“方法系统”,而不是高高在上的玄谈。

面对质疑,他有一句颇为人熟知的话:“批的不懂,懂的不批。”这并非拒绝讨论,而是提醒人们:真正的认知来自深入研究,不来自情绪化争辩。对那些一时难以用现有理论解释的现象,他主张暂不武断否定,而是以更严谨的实践与研究去拓展边界。

从“时空风水”到空间场能:让易学走进时代现场

在众多实践探索中,王瑞民以《时空风水》理论体系为基础,将传统理念引入现代空间场景与商业实践。他认为,空间格局、时间节律与人的状态之间,存在可以观察、分析的关联——这既是一种环境心理学意义上的认知,也延续了中国传统中“天时、地利、人和”的整体观。

多年来,他为企业选址、工厂布局、办公环境优化等提供咨询服务。与其说是“看风水”,不如说是通过空间场能与组织运行之间的互动,让企业在结构调整、流程梳理、员工状态等方面更趋协调。

在某次企业现场考察中,他通过对空间场域的观察,指出该厂曾发生过重大事件。后经核实,确有其事。类似的案例令不少企业家印象深刻。但在他看来,这并非“预言”,而是长期经验、多维观察与系统思维叠加后呈现出的“综合判断”:

“一个现象,如果暂时无法被现有理论完整解释,并不代表它不存在或不可靠。更重要的是,我们如何在尊重科学的前提下,用开放的系统观去研究它。”

从家居设计到企业咨询,从环境优化到组织决策,王瑞民努力把易学从书斋带回生活现场,使之成为一种“可感知、可分析、可讨论”的实践智慧,而非遥不可及的术语。

跨界传播与国际对话:东方智慧登上“一带一路”舞台

作为STADA国际高级培训师、中国策划学院教授,王瑞民并不满足于在学术圈内“自说自话”,而是选择在更广阔的平台上推动传统智慧的现代转译。他曾受邀担任央视《家装总动员》特约嘉宾,将易学理念融入家居空间设计,向大众展示“人与空间和谐共处”的观念;他在企业课堂中,帮助管理者以系统思维审视市场与组织结构,把阴阳平衡的哲理转换成“风险与收益”“压力与弹性”的现实表达。

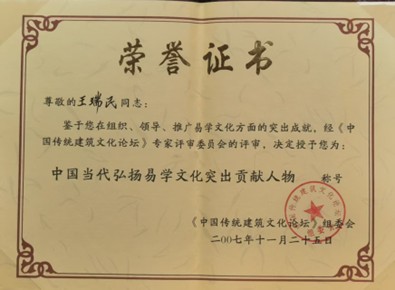

多年来,他荣获“中国百强讲师”“健康功勋奖”“易学行业领军人物”等多项荣誉,其形象与观点被收入《中国科学家年鉴》《匠心中国》《影响力聚焦》等权威出版物,并曾被评为“国学文化传承创新优秀个人”“中医文化传承使者”等称号。

2025年6月15日,他走上法国巴黎欧洲卫视人文中心的讲坛,以易学哲理与实践应用为主题,与来自多个国家的听众面对面交流。从“变易、不易、简易”谈到人与自然、社会与发展的关系,他强调东方智慧中的平衡观与整体观,与今天世界倡导的可持续发展理念、人类命运共同体理念存在天然的契合。

正是这一系列跨界实践与国际对话,为此次“一带一路”国家主题推介活动提供了鲜活注脚:所谓“文化专家品牌”,不是停留在称号上的身份,而是能够在国际平台上,把中国人自古以来思考“人—自然—社会”关系的智慧,用当代语言讲清楚、讲深入、讲动人。

面向未来:在沉淀与共享中续写文化自信

王瑞民常说:“文化不是用来炫耀的,是用来沉淀与共享的。”在他书案上,典籍、笔记与新刊杂志交错堆叠,一盏清茶在晨光中袅袅生香。这种生活状态,本身就是他所理解的“文化姿态”——安静而不退缩,内向而又开放。

在教学与传播中,他格外重视年轻一代的理解与接受,鼓励他们在学习传统文化时既要尊重经典,又要敢于用新的思维方式去提问、去印证。他主张“易理”与“术数”并重:理论提供视野与框架,实践检验方法与路径;两者协同,才能推动文化真正“活在当下”,而不是只留在纸面之中。

借助“一带一路”国家主题推介活动和相关国际平台,他计划持续推动更多跨国文化交流项目——包括易学主题的国际研讨、与中医药、建筑、生态等领域的综合论坛,以及面向青年群体的线上线下课程。他希望通过这种“点—线—面”的长期耕耘,让易学不再被刻板地理解为“玄学”,而是作为中国文化宝库中一套极具操作性的世界观和方法论,被更多人重新认识。

在纷繁的时代语境中,王瑞民的探索提醒人们:传统不是束缚,而是根基;文化不只是过去,更是可以照亮未来的光。他以一个“时空对语里的思辨者”的姿态,将个人的学术路径与国家的文化战略、与“一带一路”的时代进程相连接,让易学这门古老的学问,在新的国际坐标系中焕发出别样的生命力。

而今,站在新的起点上,“文化专家品牌”这枚标识,也许只是他长期实践的一段注脚。更长久的故事,还将从他的案头与讲坛、从书页与屏幕、从中国到世界的路途中,缓缓展开。

云计算蓝皮书显示,2025年以来我国云计算产业规模持续扩大,云原生、智算云、行业云等新形态快速发展,为政务服务、工业制造、金融科技和医疗健康等领域提供了坚...

在“人工智能+”行动和新型工业化进程双重驱动下,多家制造业龙头企业加快推进智能工厂和数字化车间建设,将人工智能深度嵌入设计、生产、物流和售后服务全链条...