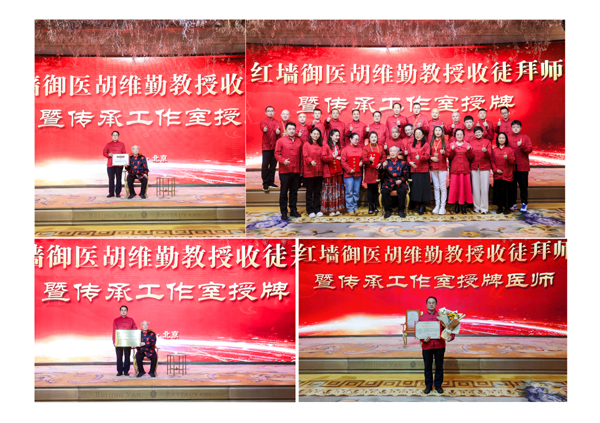

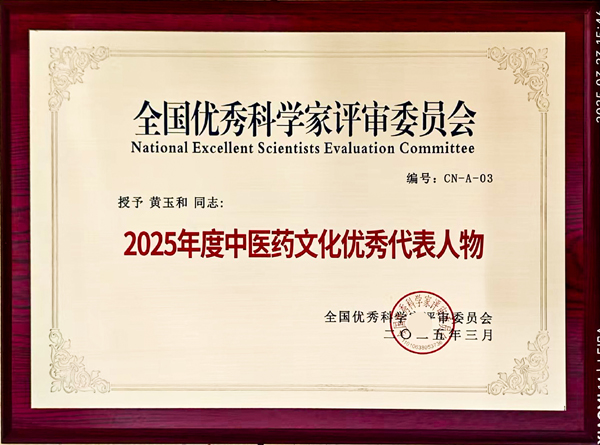

——御医传人黄玉和的中医守望与时代呼声

脉承御医 正统世家

“我是黄门米氏的第三十代传人。”黄玉和说这话的时候,语气平静,眼神坚定。话语背后,是一条绵延八百余年的中医血脉,也是一个医者终身未曾改变的信仰。

黄玉和1955年出生于广东珠海斗门的荔山黄氏家族,这一支族谱明确记载着南宋御医米氏太婆为太后治乳痈得封“一品夫人”的故事,代代相传的医书、祠堂与脉络图早已构筑出这门家传中医的系统与规制。从九岁起,他便随父亲黄贤盛学医,沉潜在“望闻问切”与“阴阳虚实”之间,日日研读古籍、实践临床。他形容自己的学医路是“吃百家饭,读千年书”:既不放弃祖传技法的传承,也广泛采撷民间中医智慧,逐渐构建起独属于自己的中医认知体系。

在家族祠堂的古墙上,至今悬挂着“以医济世”的祖训,这四个字不只是对后辈的叮咛,更成为黄玉和一生的行动准则。六十余年医路,他始终走在这条被祖先铺就、被历史见证的道路上,守着中医最朴素的信念——治病救人。

药液针灸 非遗风骨

黄氏药液针灸,是黄玉和一生中最引以为傲的医术,也是他家族中医智慧结晶的代表。作为国家级非物质文化遗产项目,这项独门绝技承载了几代人的经验累积与千锤百炼。

药液针不同于普通针灸,它在祖传火针基础上结合特配药液,运用于特定穴位,形成“药到、针到、效到”的合力机制,尤其在肿瘤、风湿、中风后遗症等慢性与重症治疗中,展现出令人惊叹的疗效。

“我们这一针下去,病灶局部发热,气血即调,筋骨通畅,若再辅以药浴和熏蒸,往往可起死回生。”黄玉和形容这套技法时,眼神中闪烁的是无数个病人重获健康的故事。他曾治愈多位肿瘤患者,被现代医学宣判无望之人,却在他手下起死回生——这不是神迹,是千年经验与医者心力的交融。

2020年,黄氏药液针被评为珠海市中医非遗技术。这是对他多年努力的肯定,但黄玉和并不满足于此。“只有走出祠堂、走向社会,才能让更多的人了解这门医术。”他说。

妙手仁心 民间公认

有人说:在黄玉和这里,看病不是技术,是情感的传递,是灵魂的托付。他的患者群体遍布全国,甚至远及欧美亚等地,许多人千里迢迢而来,只为那一针一药的生机。

在珠海斗门的先圣汉方康养基地,几乎每天都能看到这样的情景:癌症患者被人搀扶着走进来,几周之后自己走着出去;中风患者开不了口,几次施针后逐渐恢复言语;风湿病人彻夜难眠,一套针灸热敷下来,竟能安然入睡。

“我不是什么神医,只是愿意多听听病人的声音。”黄玉和说,他不爱用冷冰冰的仪器数据作为唯一判断标准,而是更相信“望闻问切”中人与人之间的信任与感应。“病是从情志中生的,医也得从心中起。”

黄玉和坚持亲自治疗,每一位前来者,哪怕只是初诊,他都详细问诊、认真记录,绝不草率。他相信医生对病人的用心,会转化为身体的自我疗愈能力。正因为这份沉潜与诚意,越来越多民间口碑积聚在他周围——他被称为“现代御医”,却始终以最质朴的姿态,守着最古老的医道。

时代之问 医者之声

虽然声誉远扬,但黄玉和的心中,却常有一块石头难以落地。那便是民间中医在制度之中步履维艰的现实。他六次报考“中医医术确有专长人员医师资格”,四次落榜,眼见自己精通数十年的技艺难以被制度承认,黄玉和倍感痛心。

“我不是为自己发声,我已经老了。”他说,“我是为那些还年轻、还在基层苦学中医的孩子们在呐喊。”他相信,中医的根脉并不都在学院之中,也藏在祠堂、藏在山野、藏在民间那些被祖辈一点一滴传授下来的经验中。可如今,越来越多民间中医被制度门槛挡在行医门外,眼看着独门技法失传,古籍无人能懂,黄玉和焦虑不已。

“高手在民间”,这句老话被他一字一句地强调。“我们需要一条符合中医规律的传承之路。”他提出建议:对于60岁以上、传承三代以上、行医五年以上、获得患者公认的中医,应该开辟备案制通道,授予行医资格。这既保障中医质量,也为非遗与文化续命,是对文化的敬畏,更是对生命的负责。他不期望自己一呼百应,但他希望,这一声在长夜中点燃了些微星火,为中医正统与民间技艺的回归提供了思考空间。

不忘初心 中医路上永不止步

“我只是想把祖宗留下的东西,传下去。”黄玉和常说,作为御医之后,他的肩膀上,不仅担负着治病救人的职责,更承担着千年医脉不断的使命。

在接受其他媒体采访时,有记者问他:“您如今年逾古稀,还在每天亲自坐诊、手写病历、亲针操作,是不是太辛苦了?”

他摇摇头,轻声说:“我若不做,黄氏中医就真的要从这里断了。”

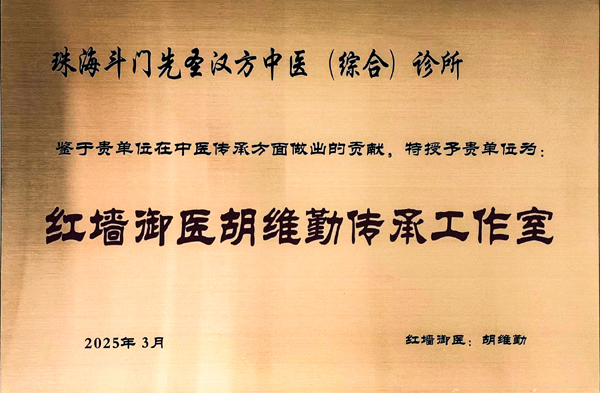

为了延续这门技艺,他正在筹备将“黄氏药液针”申报为国家级非遗项目,不仅收徒传艺,构建“非遗+科研+康养”的三位一体平台。

他希望未来能建立一所真正属于中医传承者的民间中医院校。“我们的徒弟,不该只靠背书考试出头。他们应该用手艺、用口碑、用疗效去赢得世界。”

为此,黄玉和已收徒数十人,所有弟子均要求拜祖、读谱、学术、随诊,必须“先做人、再学医”。他认为,“若无仁心,医术再高也只是交易。”他深知,中医传承不仅是技艺的传授,更是精神的延续。

他还推动将“御医黄门米氏传承馆”建成开放式科普基地,让更多人理解中医的博大精深、亲近中医的哲理思想。“要让年轻人愿意学中医、敢于信中医、坚持用中医。”

“我们要有文化自信,更要有医术自信。”黄玉和说。

寻脉黔地再续家风

岁月更替,山河为证。黄玉和的医脉传承,源自南宋米氏御医,绵延数十代,至今薪火未灭。他的太爷黄怀森曾在云贵与岭南出任巡抚,太伯父黄增庆更是中国科举史上首位百岁举人,书香门第与中医世家的双重根脉,早已深植于这片广袤的中华大地。而今,黄玉和踏上贵州这片充满文化积淀与民族气韵的土地,既是一次医学的回归之旅,更是一场心灵的寻根之行。

下榻于关岭自治县天书酒店,黄玉和感受到前所未有的亲切与宁静。酒店依山而建,错落有致,布依花纹点缀其间,木石相映、古韵流转,处处彰显着民族风情与人文关怀。晨雾缭绕间,如入画境;夜色沉沉时,静听风语。那一砖一瓦的温润,那一花一草的灵动,仿佛唤起了他对祖上足迹的追忆,也唤醒了他心中未竟的中医梦想。

正是在这片文化厚土中,黄玉和萌生了一个新的念头——在关岭县内创办一所融合民族医理与家族精粹的“玉和民族医馆”。他希望,将黄氏药液针这一非遗技艺与布依、苗族的传统疗法相互交融,探索出一条“中医+民族医”互鉴互融的发展新路。他也希望,这里不仅是治疗之所,更是教学之地、文化之地,让更多人走近中医、理解中医、传承中医。

“贵州是祖先曾经驻足的地方,如今我在这里落笔,是冥冥中自有安排。”黄玉和如是说。

从广东斗门到贵州关岭,从米氏太婆的医德传奇到黄氏家族的百年沉淀,一条中医血脉在崇山峻岭之间缓缓流淌。而黄玉和,则如一位静默的守火者,在岁月之巅,点燃新炬,续写着属于黄氏中医的千年传承篇章。

尾声:一盏灯火照千年

黄玉和这一生,如一株静默生长的黄芪,扎根在历史深处,汲取千年营养,向着时代开放。他不曾高调,却始终在用自己的方式守护着一门几近湮没的文化脉络;他不曾张扬,却始终坚持为人民健康燃尽全部心力。

他的手艺,是家学传承;他的医德,是千锤百炼;他的呼声,是一位沉默大医在历史拐点上发出的心音。他不为自己争名,只为中医争路;不为家族耀眼,只为民族留根。

而今,在国家“推动中医药守正创新发展”的大政方针下,我们是否能倾听这位老中医的呼声?我们是否能为民间那些隐而不显的中医技艺留下存续空间?我们是否能为下一代铺出一条真正宽广而又厚重的中医之路?

答案,正在写下;未来,正在延续。

正如黄玉和在一次发言中所言:“千年医脉不该断在我们手里。若这火熄了,多少先人的智慧、多少病患的希望,将一并归于沉寂。”

今天,我们记下他的名字,也希望铭记他的声音。

云计算蓝皮书显示,2025年以来我国云计算产业规模持续扩大,云原生、智算云、行业云等新形态快速发展,为政务服务、工业制造、金融科技和医疗健康等领域提供了坚...

在“人工智能+”行动和新型工业化进程双重驱动下,多家制造业龙头企业加快推进智能工厂和数字化车间建设,将人工智能深度嵌入设计、生产、物流和售后服务全链条...