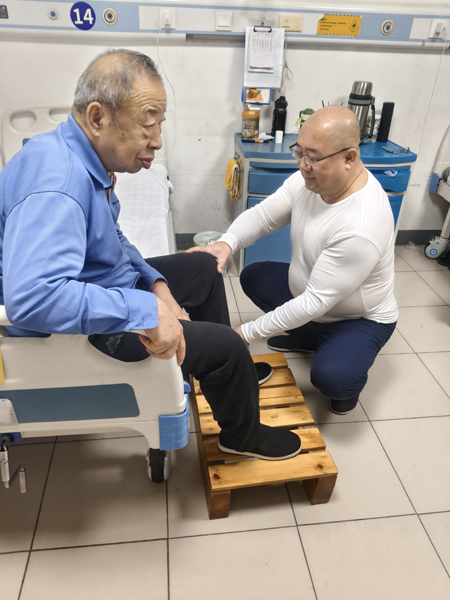

阳光透过木格窗洒进诊室,桌上铺开的处方纸与中药香气交织在一起。朱卫兵医生坐在木椅上,神情专注地为一位来自郊区的老人把脉。那是一种久违的平静与温度——既有医者的沉稳,也有行者的笃定。

“老百姓需要更便捷、更高效、更快速的医疗服务。”朱卫兵说,“好的东西,必须要让更多人受益。”

出生于山西太原的朱卫兵,从小目睹了乡村医疗条件的艰苦。1993年,他考入北京中医药大学,开始系统学习中医的道路。大学四年的沉淀,使他不仅打下了坚实的理论基础,更养成了“学以致用”的临床意识。1997年,他正式走上工作岗位,带着一腔热血投身中医事业。那一年,他穿上白大褂的瞬间,心里有了一种清晰的信念:医学的根,不在象牙塔,而在泥土间。

多年的求学与临床,使他逐渐意识到,中医不是停留在纸页上的文化符号,而是一种贯穿生命实践的活的智慧。后来他多次深入基层,从山西到京郊,从社区卫生站到乡镇卫生院,他几乎走遍了北方的许多村镇。每一次坐诊、每一次望闻问切,都是他与“人民健康”四个字的直接对话。

“对于百姓而言,走出他们的一亩三分地是很难的,只有我们走进去。”

他用最朴素的语言,阐释了医者仁心的根。

百姓的病痛——“小病困人,大医解忧”

在长期的基层行医中,朱卫兵见过太多相似的病案——腰腿疼、肩背痛、感冒、发烧,这些在大城市被视作“小毛病”的病症,却能让乡村百姓陷入漫长的痛苦。

“一个腿疼,让人难受好几年,最后下不了地。一个感冒,拖成强直性脊柱炎。”他说。

这并不是夸张,而是无数农村患者的真实写照。

在他接触的病人中,不少人因为交通不便、医疗资源缺乏,小病不看,拖成大病;也有人因为缺乏健康知识,对中医调理的效果半信半疑,错过了最佳治疗期。

朱卫兵深知,中医的价值,不仅在于“治已病”,更在于“治未病”。在农村义诊时,他常常一边诊疗,一边讲解如何防病、如何调理身体。他会告诉农民朋友,肩背疼不能只是贴膏药,感冒不能一味吃消炎药,要懂得顺应四时、调养气血、食药结合。

有一次,他在山西吕梁的一个偏远乡村坐诊,一位老农因为腰痛多年无法弯腰干活,西医治疗无果。朱卫兵为他针灸、拔罐、推拿,又配以祛湿活血的中药汤剂。十天后,老人能下地干农活,红着眼说:“医生,你让我又能挣钱了。”

这样的事,在他身上几乎每天都发生。

“这些普通病症,对百姓的生活影响太大了。”朱卫兵感慨道,“越是普通的病,越是需要有人认真去治。”

他说,中医的力量在于“因人制宜”。在基层,条件有限,但中医的针、灸、汤、按四法,却能灵活运用;草药取自自然,价格低廉,疗效实在。这种贴近生活的医学,正是“健康中国”战略中普惠医疗体系的重要支撑。

文化的根与魂——传统医学的当代价值

朱卫兵常说:“医学是实用第一的学问。”

他认为,中医不仅是一种治疗手段,更是一种生活方式,是中华文化在身体层面的表达。

当今社会,科技飞速发展,医疗现代化程度不断提高,但与此同时,人与自然、人与身体的关系却日渐疏远。朱卫兵看到,越来越多的年轻人不懂得“顺时而养”,也不理解“养未病”的意义。他忧虑,也欣慰——忧的是文化的断层,欣慰的是中医正在复兴。

“越是偏远的地方,越是需要能简单解决问题的医生。”他说,“越是基层,就越能看到中医的价值。”

他喜欢引用古人的话来解释中医的精神:“医者意也,意到则气通,气通则病愈。”

在他看来,传统医学的伟大之处,在于把“生命”理解为一个动态的整体。它既关乎身体的平衡,也关乎心灵的宁静。这种哲学性的健康观,正是新时代“文化强国建设”所倡导的价值之一。

在他行医的乡村诊室里,墙上常挂着《黄帝内经》的一句话:“上工治未病。”

这不仅是一句医理,更是一种信念的象征——代表着中医文化中“预防先行”的智慧,也代表着一种中国式的世界观:人与自然的和谐、人与人的关怀、人与命运的共处。

“文化不是抽象的,它就在我们的手上、药里、针上。”朱卫兵说,“当你治好一个病人,你就在传播一种文化。”

健康振兴的脉络——在乡村全面振兴中播种健康之光

在国家“乡村全面振兴战略”中,健康振兴是关键一环。习近平总书记曾指出,要“把提高农民健康水平作为重要任务”。这不仅是一句政策号召,更是一种发展哲学的转向——从经济建设到人的全面发展。

朱卫兵深知,乡村振兴离不开健康支撑。

“基层百姓的问题是,看病不容易。”他说,“看个病要跑十几二十里地。很多病都是拖着拖着就成疑难病了。我们能做的,就是尽量把疾病控制在最初状态,不要让它拖下去。”

他倡导“快速解决问题”,用最简单的方法、最直接的手段,让百姓恢复健康。这种“快与实”的中医理念,与现代公共卫生体系形成互补——中医在基层的可操作性和易普及性,正是“健康中国”战略中不可替代的一环。

在北京、山西等地的农村义诊活动中,朱卫兵常常一连几天蹲守在乡镇卫生室。他一边给患者诊疗,一边手把手教年轻医生辨证论治、讲解方药配伍。对他而言,“传”比“治”更重要,因为只有培养更多懂中医、愿下基层的医生,才能让健康之光持续照亮。

“医学不是一代人的事业。”他说,“要让下一代人知道,中医不是老东西,而是活的智慧。”

在他看来,中医是中国人的“生命语言”,是一种基于时间、气候、地域、人情的知识体系。它不仅能疗疾,更能“疗心”;它不仅能服务健康,更能构筑文化自信。

如今,随着国家“健康中国2030规划纲要”的深入推进,从政策层面到社会行动层面,传统医学正在迎来新一轮复兴。朱卫兵的故事,正是这股时代潮流中的一个缩影:一个基层医生,用针灸、草药、推拿,守护着村庄的安宁;用行医的脚步,丈量着“健康中国”的版图。

以人民为中心的健康坐标——医者的初心与担当

在北京郊区的一次义诊活动上,朱卫兵曾遇到一位老奶奶。老人拄着拐杖,走了三公里山路来看病,只为了一个持续头痛的问题。朱卫兵给她望闻问切、配药调理,一个月后,症状完全消失。老人送来一篮鸡蛋,连连作揖致谢。那一刻,他感到一种超越职业的温情——

那是人民对医生最纯粹的信任。

“医学的根本,在于实用;而实用的根本,在于人民。”朱卫兵说,“只有深入群众,才能理解他们的需求;只有理解他们,才能让中医真正服务社会。”

他坚信,健康的意义不仅在身体康复,更在心理慰藉、文化认同和社会稳定。基层医疗是国家公共服务体系的毛细血管,而中医,正是那根将温度传至末梢的血脉。

在新的时代背景下,他的行医理念正与国家战略高度契合——

在“健康中国”中,他是行动者;

在“文化强国建设”中,他是传承者;

在“乡村振兴”中,他是守望者。

结语:医心在地,志在民生

采访的最后,朱卫兵沉思片刻,说了一句话:“人不能总待在书桌旁边。”

那是一句再平常不过的话,却道出了一个时代的医者姿态——走出书斋,走进人群;走出城市,走向田野;走出理论,走向生命。

他不追求“名医”的头衔,也不谈宏大的“创新”,他关心的是病人的疼痛、老人的出行、村口卫生室的药罐、乡镇青年的脉象。他说:“医学是服务人的,不是装点的。”

从太原的课堂到北京的医院,再到无数个基层卫生院,他用几十年的脚步,丈量了一条医者的信仰之路——那是一条从心出发、通向人民的路。

今天,当“健康中国”的理念深入人心,当“文化强国建设”的步伐愈发坚定,这样一位始终奔走在基层的中医人,正以最朴素的方式,实践着最深沉的使命。

——

医心在地,志在民生。

这,是朱卫兵医生的答案;

这,也是新时代医者的精神注脚。

中国式现代化的本质特征是人口规模巨大的现代化、全体人民共同富裕的现代化、物质文明与精神文明协调发展的现代化。在这一宏大进程中,新质生产力被赋予了重要的...

进入新时代,中国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段。作为这一历史转型的关键动力,新质生产力成为引领未来经济增长的新引擎。所谓新质生产力,是以科技...