■ 白卫星 《经济学家周报》副主编

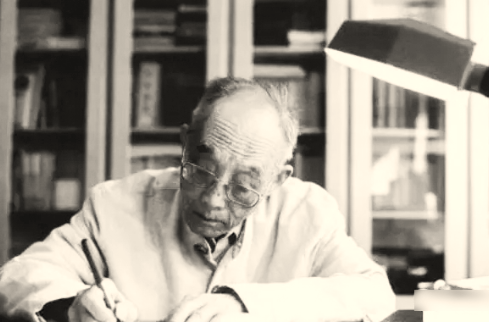

“九号院”是指北京西黄城根南街九号。1982年,九号院挂起了中共中央农村政策研究室的牌子,取代了原国家农委。七年后,“九号院”就成了农研室的代称。因为无论是经济理论界,还是政界商界,都知道“九号院”的人和事。尽管“九号院”已经成为历史,但五个“中央一号文件”的辉煌总是被人提起;尽管“九号院”已经成为历史印记,但杜润生总是被人怀念。

如果漫步西黄城根南街,或许只能感受到当年“九号院”的风声雨声。但“九号院”为什么令人铭记不忘?用曾经在“九号院”工作过的翁永曦的话说:“九号院的灵魂是杜润生,九号院的色彩是生龙活虎的年轻人。”就是这个灵魂和一批年轻人,他们成就了“九号院”现象。严格地说,“九号院”是上世纪八十年代的短暂历史,并非新现象。但今天再细细品味,“九号院”依然是那么鲜活、那么光亮。另一方面,出成果、出人才作为杜老领导农研室的指导思想,也是“九号院”现象本质。从这个角度来看,到目前为止,我认为还没有出现与“九号院”相媲美的能够发挥如此巨大作用的学术智囊机构。

首先,“九号院”现象是杜润生与年轻人激情碰撞的结果。

思想源于碰撞。一个人的认识只有不断地与他人的思想进行碰撞交流,才能得到升华;一个社会与国家只有以一种很开放与包容的姿态来对待每一种思想,创造一个宽容和谐的环境,让不同的思想能发出不同的声音,进行强有力的碰撞才能不断进步。

杜润生作为“九号院”的灵魂人物,就在于杜老能够在思想碰撞中发挥关键性的主导作用。从当时农研室的情况看,研究农业的专家不多,后继乏人,为此,杜老不得不在实践中培育人才,爱惜并派青年人到国外学习,不拘一格使用人才。进入“九号院”的王岐山、周其仁、陈锡文、杜鹰等一批年轻人,对新资料、新情况、新观点、新思维、新理念特别敏感,思想活跃,而杜老看重的正是这一点。陈锡文曾经回忆过一个细节:大包干就大包干,包产到户就包产到户,何必说得那么复杂,又是又统又分,双层经营,又是家庭联产,承包责任制。这就是有朝气、有活力的年轻人,说话直来直去。杜老回应说:“小青年啊,你不知道厉害,不说双层经营这句话,是要掉脑袋的。”杜老与陈锡文的简单交流,是呵护关心,也是思想碰撞,让陈锡文难以忘怀。

“九号院”的多数人回忆说,他们通常是半个月时间调研,半个月讨论,剩余一个月大家分工,然后各自执笔起草文件。说是讨论,不如说是争论。争论激烈的情形,被局外人认为是争吵——“交锋”的时候,七嘴八舌,针尖对麦芒,各不相让,几乎每天都在盎盂相敲。九号院的人吵架——吵思想、吵认识,吵而不破,依然一团和气。有时争吵越激烈效果越好,最激烈的争吵经常发生在老干部和年轻人之间,没大没小,“吵”成一锅粥。这是杜老最希望看到的,也是最喜欢的。面对争吵,杜老更多的是喜欢听,更善于听,其目的就是在碰撞中寻找思想的火花。

争吵是年轻人血气方刚的表现,也是一种思维交流。农研室的“吵”不是无谓的争吵,他们能吵出真知灼见,是思想交流或学术交流的一种方式、一种手段,可以最大限度地促进学习,提高认识,形成共识。杜老善待年轻人,鼓励年轻人争吵,鼓励年轻人为“老家伙们”投石问路,实现了与年轻人的思想碰撞,就有了思想上的“杂交”优势。同时,这种“争吵”更易激发年轻人的研讨欲望,使他们在“争吵”的环境下度过思想幼稚期,实现成长。杜老重视农村调研,调研归来,如果没有争吵,只是有“调”无“研”。调研半个月,讨论半个月,真正做到了有“调”有“研”,“调”与“研”对接,五个“一号文件”等若干调研成果才可能发挥作用。可以说,杜老调研不是走马观花,而是下马看花,在与年轻人的思想碰撞中,集思广益、博采众长,有效地推动学术成果和学术人才良性循环。

其次,“九号院”现象是民主环境和宽松环境相互作用的结果。

“九号院”之所以出成果、出人才,是与作为“九号院”的枢纽人物和精神导师的杜老,充分发扬民主,给予农研室相对宽松的工作环境密不可分的。

杜老作风民主,没有半点架子,是典型的民主型领导,自然要求上下融合,合作一致地开展工作。特点是在杜老的鼓励和协调下由团队讨论而决定,文件的起草是集体共同智慧的结晶。农研室是老中青结合的队伍,部级干部二十人。所以,杜老在工作管理方面不安排得那么具体,让每个人有相当大的工作自由、较多的选择性和灵活性。同时,大家不称呼职务,直接称呼他“老杜”,上下级之间无任何心理上的距离。这样,农研室的同志都高度认可杜老的凝聚力、推动力、引导力和亲和力。杜老努力创设一种互相尊重、宽松、和谐的学习气氛,为农研室创造性学习营造良好的工作氛围。研究人员在民主、宽松、和谐的环境中学习,才能思路开阔、思维敏捷,而且主动参与学习活动,也最容易产生创新的思想灵感。

杜老倡导学术民主,鼓励理论创新,服务科学决策。“没有理论创新,意味着思想的僵化。”争吵是杜老营造学术民主的心理战术,是打造宽松环境的独特方式。在理论研究中,学术民主的过程必然是讨论和交锋的过程。“九号院”不论职务高低、资历深浅、年龄长幼,人人享有平等的话语权,这种话语权与身份无涉。包容兼蓄,举贤荐能,提携后进,是杜老民主作风的又一体现。他可以根据任何一位同志的要求,召开大小不同的学习讨论会,交换思想,听取意见。农研室的青年对杜老只有“敬”,没有“畏”,没有拘束,没有唯命是从,没有任何顾虑,感受到的是一种平等和谐温馨的氛围,这有利于年轻学者自主探索,敢于发表和坚持自己的见解,使他们的创新想法得到尊重,创新举措得到支持,创新才能得到发挥,创新成果得到肯定。团队的平等交流,通过学术民主推动学术创新,有利于有才华的年轻人脱颖而出。可见,“九号院”的民主就是群众路线,民主的环境带来的是宽松环境,宽松的环境又推动了学术民主。只要充分发扬了民主,就能广泛赢得民心,形成既出成果又出人才的强大力量。

再次,“九号院”现象是人尽其才、才尽其用、人事相宜的结果。

人尽其才、才尽其用、人事相宜,就是使每个人都能充分发挥自己的才能,让所有的事,都有合适人去做、去管,让所有的人都做与管相应的事、合适的事。“九号院”在杜老的凝聚下,成为发现人才、使用人才、协调人才的样板,也体现了杜老“打磨”人才的工匠精神。

无论是人尽其才,还是才尽其用,人才需要长期的知识积累,知识的积累对农研室这样的政策咨询机构显得非常重要。对此,杜老在培养人才时高度重视这个问题。他说:“我们的调查研究要拉长线,不是只拉短线。有些材料是马上就要用的,有些材料是为以后使用装备的。我们要注意知识积累,建立‘知识库’,多储藏点东西,而不要办成简单的‘货栈’,今天进货,明天批发。它是一个‘仓库’,保存各种材料,随时备用。”在此基础上,农研室的“仓库”不断发展壮大,加之作风民主,形成了人人活跃、热血沸腾的“九号院”文化。

知人善任是选拔使用干部的不可分割的两个方面。知人是善任的前提和基础,要善任就得先知人,不知人就无以善任,知人是为了善任;善任则是知人的目的和结果,不善任就无须知人,要善任就必须知人,通过知人达到善任,又在善任中进一步知人。杜老在这方面做到极致。1982年,34的翁永曦被杜润生叫去谈话。他被告知,自己是农研室的副主任了。一名普通科员一夜升格为“副部级官员”,消息传出,在翁永曦自己很震惊的同时,也引起全国轰动。随后,他被高层派去改革发源地凤阳县兼任县委书记。翁永曦大刀阔斧,备受关注,很快成了改革新星。还有不少与翁永曦相似的刚毕业不久的年轻人也担任起组长或副组长的职务,组员不少是局级甚至部级老干部,而职务和级别待遇并不挂钩。没有相应的级别和待遇,却委以重任,这就是杜老的用人策略——敢于用人不疑,善于量才使用,注意科学配置,让年轻人展示才能的同时又给予承担一定责任的机会。在这里可以看出,学历不是金牌,能力才是金牌。而杜老的思维堪为“王牌”——促进金牌真正发光!

杜老在破解农民像关心自留地那样关心集体生产这个难题中深受启发,把“自留地效应”引入“九号院”。为发挥个人的作用,支持个人的独立发展,又要保证农研室的整体效益。他鼓励每个人用自己的思想、作风取得信任,又保证了农研室研究工作的深入开展。

“九号院”是一个优秀的团队,团队的大部分人仍然活跃在改革前沿,“九号院”文化也得到传承。他们是农研室培养的人才,也是农研室发展的硕果。但是杜老从不居功自傲,谦称自己只是这个团队的“一个符号”。是的,这个“符号”也是“九号院”的文化灵魂,是“九号院”出成果、出人才的奥秘所在。这个“符号”是伟大的、不朽的!

服务型企业通过创新商业模式实现增长成为当前企业发展的重要趋势。依托互联网平台和数据技术,服务企业将传统业务与数字服务融合,形成新的价值链。

制造企业数字化转型成为行业关注焦点,多家企业通过引入工业互联网平台实现生产流程升级。数据采集系统与智能控制设备结合,使生产过程更加透明可控。企业通过实...