核心提示:清丰县位于河南省东北部,河北、山东、河南三省交界处,该县双庙乡单拐村是冀鲁豫边区革命根据地所在地。

■ 本报驻河南首席记者 李代广

特约撰稿 张芳发 实习记者 李葳

中共冀鲁豫分局、冀鲁豫军区司令部1944年9月进驻单(音shan)拐村时,根据地下辖116个县,人口达到了2000万,成为中共领导的最大抗日根据地,单拐村也随之成为其政治、军事指挥中心。

1945年3月下旬至6月下旬,时任中共中央北方局代理书记的邓小平率领北方局机关在单拐工作,这里是邓小平一生中在河南省连续生活、工作时间最长的地方。

6月22日至24日,本报记者专程来到清丰县,实地考察、参观了单拐村中共中央北方局、冀鲁豫分局、冀鲁豫军区司令部等军政机关旧址,和邓小平、宋任穷、黄敬、杨勇等20多位老一辈革命家曾经工作过的地方,采访了清丰县、双庙乡和单拐村的相关领导,听他们讲述军区第一兵工厂干部战士在单拐期间和广大村民建立了浓厚的鱼水深情,留下的动人的历史佳话,以及如何发扬传统、发展经济的做法。

邓小平同志在单拐工作期间照片

昔日“中原红都”成抗日指挥部,今建“中部家具之都”名扬中国

“今天上午,国务院新闻办公室刚刚举行了新闻发布会,中共中央宣传部副部长王世明表示,围绕中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,将举行一系列纪念活动,包括主题展览、座谈会、撞钟鸣警仪式等。”6月23日下午,河南省清丰县县委书记鲁彦峰在接受本报记者采访时说。

鲁彦峰书记告诉本报记者,“就我们清丰县来说,作为‘中原红都’,中共冀鲁豫分局、冀鲁豫军区司令部所在地,和中共领导的最大抗日根据地,县委、县政府有责任、有义务继续整理和宣讲邓小平、宋任穷等老一辈革命家,曾在这里运筹帷幄领导抗日战争的事迹,将他们的革命精神发扬光大,让全县广大干部群众以历史为镜子,对照检查自己在思想境界上的差距,更加自觉地加强党性修养,把学习老一辈革命家的崇高精神转化为促进科学发展、赶超发展的实际行动,转化成攻坚克难、推进改革创新的强大精神力量,大力发展经济,造福人民群众,为建设富裕、和谐、美丽的新清丰而奋斗!”

清丰县隶属濮阳市,辖5镇12乡,503个村,总人口70.18万人,总面积833.5平方公里,耕地面积85.05万亩,是全省47个扩权县之一。

清丰古称顿丘,三国时曹操曾任顿丘令,因隋朝境内出大孝子张清丰,唐大历年间,钦定更名为清丰县,是全国唯一一个以孝子之名命名的县,2009年,被中国民协命名为“中国孝道文化之乡”。

清丰县委书记鲁彦峰(左)接受本报记者采访后合影

近年来,清丰县委、县政府领导高瞻远瞩、定位精准,以家具制造、食品加工为主导产业,以打造中国中部家具之都、全国食品工业强县为奋斗目标,确立了“一区”、“一中心”、“一基地”、“一屏障”、“四个一”战略定位:即以马庄桥镇为支点的现代复合型新城区、中国中部家具制造物流中心、豫北农副产品供应基地和濮阳北部生态屏障。

清丰产业集聚区是全省首批省级产业集聚区之一,清丰家具产业园是全省唯一一家家具产业园,并作为濮阳市唯一特色产业被列入全省“十二五”发展规划,集聚区规划面积16.46平方公里,在产业集聚区建设中,该县牢固树立“为商、亲商、安商、富商”的理念,累计投资30多亿元完善基础设施,形成了四纵十横的路网格局,供水、供电、供气、通讯、排污等配套设施同步实现全覆盖。

鲁彦峰书记告诉本报记者,目前,亚洲最大的家具企业——全友家私落户清丰;中国板式家具行业领军企业——南方家私建成投产、双虎家私开工建设,南方家私从德国引进了目前世界最先进的板式家具生产线正式投产;全国欧式家具知名企业——好风景家私正式投产;总投资30亿的申新泰富家居物流博览中心已经开工。

2014年10月13日,中央文明办在江苏张家港市召开全国县级文明城市创建工作现场会,清丰县被中央文明委命名为“全国文明县城”。

为抗日共产党员陈平献自家祠堂,聚英杰成根据地政治军事中心

6月23日下午,在清丰县双庙乡单拐村口,刚刚收过小麦的空气中,还到处弥漫着麦子的清香,村子里,三三两两的村民正在交谈着今年的收成,脸上还洋溢着丰收的喜悦。

穿过一片柳树掩映的水塘、广场,一座围墙拱卫的中式大门楼跃入眼帘,由宋任穷亲自题写的“冀鲁豫军区纪念馆”匾额居中悬挂,加上门楼旁立的“全国重点文物保护单位”铭刻,彰显出这里与附近村落的不同。

围墙后成片的瓦屋中,纪念馆建筑与村民的房舍纵横交错,融为一体,事实上,整个单拐村的村民住宅,差不多都算是纪念馆的范畴。

“纪念馆所用的房子,很多以前都住着老百姓,建纪念馆时才搬出去。”单拐村党支部书记陈九国告诉记者,“为了改变不少村民的蜗居窘境,他们现在采取了易地置换的方式,让部分村民搬至村外,重新建房安家,老房则原样保留下来,用于全国重点文物保护单位的保护和开发。”

单拐村的民居除了相对考究的陈氏祠堂外,很多都是普通的单层坡顶砖木瓦屋,少有门楼,木雕、砖雕同样朴实无华,但风格的一致和布局的齐整,让村子显得干练而有秩序。

漫步村中横平竖直的巷道,踩着石头、砖块铺成的路面,看着原生态的老墙、老屋,对习惯了城市生活的人来说,怀旧感油然而生。

紧邻纪念馆大门,是陈氏祠堂,只是已被改建为“中共中央北方局冀鲁豫分局冀鲁豫军区暨军工史迹纪念馆”。

对于这个陈氏祠堂,本报记者并不陌生、也可以说是非常的熟悉,因为,记者的三年初中学习生活就是在这里完成的,因此,这次采访、考察,也算是故地重游。

馆内至今还留存有1945年冀鲁豫军区机关开挖的辘轳水井和使用过的石碾,甚至杨勇穿过的破烂棉鞋、苏振华使用过的铜质脸盆,都保存如初。

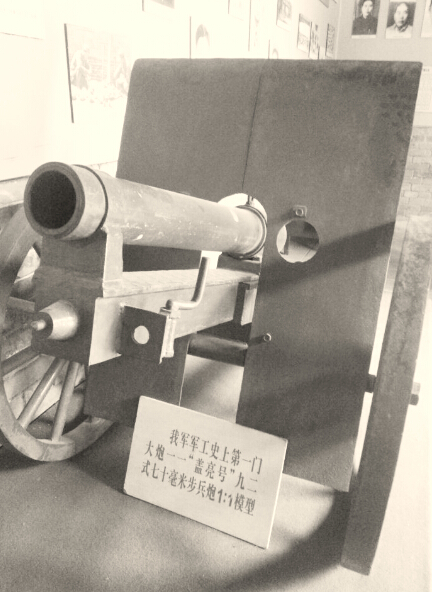

陈列品中,保存最好、体量也最大的,要数边区第一兵工厂遗留下来的两台车床了,由此加工出来的70毫米“盖亮式”步兵炮,是解放军兵工史上自己制造的第一门大炮。

祠堂周边的民居,分布着中共中央北方局、冀鲁豫分局(平原分局)、冀鲁豫军区及司令部等部门的办公室旧址,以及邓小平、宋任穷、黄敬、杨勇等老一辈革命家故居23处,内部陈设依旧。

说到村子历史,陈九国如数家珍,正是他的讲解,才让我们明白,这个小小的单拐村,曾一度是我们党最大的革命根据地政治军事中心。

单拐村的历史至少可以追溯到明代,最早是单姓人家定居,村名也由此而来,但后来单家败落,逐渐被从山西洪洞县迁徙而来的陈姓取代。

建于咸丰元年(1851年)、前后两进院落的陈氏祠堂,是方圆十多里形制最为考究、最为气派的家族建筑,代表着当年陈氏家族的兴盛,也代表了单拐村的古民居建筑艺术水平。

抗日战争爆发后,身为单拐村人的共产党员陈平,毅然把自家的宗祠——陈氏祠堂奉献出来,作为冀鲁豫边区领导机关所在地和县、区干部的活动基地,并举办了文教干部培训班。

至中共冀鲁豫分局、冀鲁豫军区司令部1944年9月进驻单拐村时,根据地下辖116个县,人口达到了2000万,成为中共领导的最大抗日根据地,单拐村也随之成为其政治、军事指挥中心。

2012年9月26日,中央电视台心连心艺术团举行的对革命老区慰问演出,还专门来到单拐村,演出地点就在单拐村纪念馆前的广场,正是这场演出,让很多单拐村村民明白,他们的村子,也可以成为全国关注的焦点。

如今,已是国家AAA级旅游景区、并于2006年5月25日被公布为全国重点文物保护单位的单拐村冀鲁豫边区革命根据地旧址,对外免费开放。

邓小平曾在单拐村工作三个月,我军第一门大炮在这里生产

清丰县双庙乡党委副书记张现卫告诉本报记者,抗日战争爆发后,这里党的活动十分活跃,群众基础十分牢固,冀鲁豫边区领导机关和县、区干部经常在这里活动。

第一门大炮

他们在这里设立了抗日高小,举办了文教干部训练班,培养了一大批抗日干部,抗战初期,八路军一一五师三四四旅和一二九师主力部队按照中央部署开赴冀鲁豫地区,积极发展游击战争,消灭和牵制了大量的日军兵力。

抗日战争初期,发动群众是冀鲁豫根据地建设的一个薄弱环节。1944年4月,冀鲁豫分局提出“大胆放手”的领导方法,有力地推动了运动的发展。1944年底,宋任穷在向北方局和中央发出的电报中提到:冀鲁豫地区抗日斗争不断取得新的胜利,解放区面积扩大,为了适应新的发展形势,要求中央派大员来平原加强领导。不久,中央给邓小平去电,告诉他中央正在准备召开七大,在党的七大开会以前延安不准备派人到平原去,并提议由他率北方局机关到冀鲁豫地区指导工作。

1945年1月2日,中共中央发出了加强冀鲁豫根据地工作的指示,指出:“最近冀鲁豫根据地有极大发展,人口近2000万,为敌后最大根据地,但减租减息尚未进行,各种政策尚未完全正规,根据地的群众基础不巩固,为此,中央提议北方局及时进至冀鲁豫根据地,并抽调一批有经验、作风好的干部到冀鲁豫,普遍发动群众,进行彻底的减租减息,进一步巩固根据地。”

根据中央指示,从2月起,邓小平安排组织部负责抽调干部。并指示秘书处长陈鹤桥负责北方局机关行动的准备工作。

1945年3月初,邓小平率北方局组织部长刘锡五、宣传部长李大章和新调来的彭涛、周惠等20余人,由现在的左权县麻田镇出发,经过几天的行程,到达林县以南的临淇一带。3月中旬的一天夜晚,北方局机关干部随同冀鲁豫分局党校毕业学员数百人,由太行军区司令员李达指挥第七军分区部队作掩护,从淇县与汲县之间的塔岗口出山,顺利穿过敌人封锁区。当天夜里又由冀鲁豫军区部队接应过了卫河,次日到达冀鲁豫地区的濮阳,后转移到冀鲁豫分局、军区驻地单拐村。

邓小平及北方局机关到达单拐后,同冀鲁豫分局领导一起广泛发动群众进行彻底的减租减息。为掌握第一手材料,他经常深入群众和基层调查了解,并指派北方局干部分三个组到老区濮县、滑县和濮阳三县农村去调查研究。在调查研究的基础上,对全区的群众工作提出意见。

在单拐期间,邓小平深入调查研究,多方听取群众意见,召开了著名的“六六”会议,极大地推动了边区民主民生运动的广泛深入开展,对进一步充实边区物质储备、迎接战略大反攻,具有极其重要的意义。

党的七大召开期间,邓小平同志作为七大代表一直留在单拐工作,但仍被选为中央委员,直至6月下旬,接到毛泽东电示才离开单拐赴延安参加七届一中全会。

在单拐,邓小平同志工作了3个月,是其一生中在河南连续生活工作时间最长的地方。

解放战争初期,冀鲁豫军区在单拐村成立了军工部和第一兵工厂,成功试制出我军兵工史上第一门大炮——“盖亮式”70毫米步兵炮。

邓小平、宋任穷等领导同志和中共中央北方局、冀鲁豫分局、冀鲁豫军区司令部、军区第一兵工厂干部战士在单拐期间和广大村民建立了浓厚的鱼水深情,留下了不少动人的历史佳话。

我党我军的优良传统和作风在这里得到了充分的体现,极大鼓舞了边区民众追求民族解放独立、追求自身翻身解放、建设社会主义新中国的信心和干劲,并在改革开放和社会主义现代化建设时期得到了更好地弘扬和发展,成为老区人民永远的精神财富。

单拐村内的众多领导人故居内,旧式带棚木质大围床,旧式木雕梳妆台、太师椅、条几、黄铜烤火盆、马灯等传统家具保存较多。配合古色古香的房舍,放眼四看,仿佛回到了战争年代。

邓小平上马台拉近时空距离,卓琳买小鸡成为佳话流传

中共中央北方局旧址

在单拐村东街路南邓小平旧居胡同口左侧,有一对青石台,其形状似卧马,故名石马台,又因邓小平外出骑马时多用此台上马,单拐人又叫它“邓小平上马台”。

邓小平同志在单拐期间,不仅听取了有关县领导同志的汇报,还经常骑马到周边村庄,深入基层进行调查研究、了解情况。邓小平骑的是枣红马(一说是枣红骡子),出发时都是利用石马台上马,既方便又安全。从此以后,单拐村的群众就称此石台为“邓小平上马台”。

上马台旁边还有一棵古国槐树,树冠荫及整个街道,是个很好的乘凉处。邓小平同志利用工作之余,时常坐在石马台上和贫雇农促膝谈心,了解这里的风土民情,讲解中国共产党领导劳苦大众翻身求解放的道理,句句说到群众心坎里,博得了广大群众的热烈拥护。

小平已骑红马去,此地空余石马台。为了追溯远去的历史,1996年3月,单拐村民又在邓小平上马台旁栽种国槐一株,2002年秋,修复了邓小平旧居,供游人参观缅怀,从而拉近了历史与现实的距离,成为进行爱国主义教育的良好场所。

1945年春,邓小平偕夫人卓琳来到单拐村,住到东街路南陈学修家里,当时路北有一户村民叫陈金修,他爱人叫董兰芝,卓琳叫她董姐,两人关系特别好。

有一天,卓琳正和董兰芝在一块拉家常,忽然听到街上有人喊道:“卖小鸡喽——谁买小鸡!”当时董兰芝正在做针线,听到喊声两手不由停顿下来,抬起头倾听一下,看了看卓琳又低下头去继续做活。

她的这些举动都被卓琳看在眼里,就问道:“董姐,你想养小鸡吗?”“咋不想养啊,可是俺——”董姐不好意思再说下去了。卓琳知道她想养又没钱买,就说:“别可是了,走,咱也去买!我拿钱,你养着,算咱俩搭伙。”“那中!”董兰芝说罢拿起筐子与卓琳一起高高兴兴地上街了。

走到街上,看到村里好几个妇女都围着鸡笼子选小鸡。董兰芝挑选了30只小鸡,放进自己的筐子里,卓琳付了钱,两人欣喜地往回走。董兰芝说:“鸡养大了全归你!”卓琳说:“鸡养大了,母鸡归你,公鸡咱们大伙吃!”

自此以后,卓琳经常到董姐家逗小鸡玩,还把一些剩饭菜、菜叶等送给董姐喂小鸡。慢慢地,鸡子养大了。一天,董兰芝叫丈夫捉了几只公鸡给卓琳送去,可卓琳说什么也不要。

这时,大街上忽然抬来几副担架,原来是八路军某部在与日寇交战中,有几位战士负了伤,正要送往军区医院,在卓琳的提议下,董兰芝夫妇与卓琳一起把十几只大公鸡都送给了军区医院的伤病员,让他们熬鸡汤养伤。

这个军民团结的小故事成为一段佳话,一直流传至今。

单拐村书记候选为全省最美村官,顿丘要做中原地区最大白酒企业

因为冀鲁豫革命旧址就在单拐村内,单拐村党支部书记陈九国决心依托这块红色革命根据地,大力发展旅游观光业,圆了自己的创业梦和村民的致富梦。

2011年,陈九国顺利当选为村党支部书记以来,先后制定了《村两委干部定期集中学习制度》和《集体财产管理办法》,通过一系列学习,村两委干部政治思想觉悟不断提升,2014年获得了濮阳市“五好村党支部”荣誉称号。

2013年,上级要对单拐综合提升改造,陈九国决定借此机会把单拐打造成清丰的一张红色名片:红都观光大道为游客前来参观、村民出行都提供了方便;新建设的陈列馆宣扬着革命老区的传统文化和革命精神;文化休闲广场不仅为游客休息提供方便,还成为村民农闲时的娱乐场所……陈九国实现了自己的创业梦,也实现了百姓的幸福梦。

陈九国告诉记者:依托红色旅游,发展绿色生态游是我们村两委工作目标,以正进行的中国美丽乡村和中国传统村落项目为契机,大力发展乡村经济,让村民能富起来,是我的追求和梦想!借红色游,发展绿色生态游,让游客能看,还能吃和玩,留得住乡愁!以采摘果和蔬菜为主,树下养殖和传统加工为辅的农家乐,比如传统酒坊,传统醋坊,传统石磨,编织等,既满足了广大游客的需要,又给村里带来了财富,带动单拐村经济的发展,实现共荣!现在思路明晰,一切都进行中,单拐有梦,有明天!

按照陈九国的说法,现在他们的主要奋斗目标是,“在保证文物不受破坏、精神持续传承的情况下,让村里1000多口人更加幸福、富裕”。

今年6月8日,河南省委宣传部、省委组织部、省民政厅等有关单位负责人和专家学者组成的2015“河南最美村官”评委会,认真听取有关单位汇报后,经过充分酝酿、讨论,最终评选出20名候选人,陈九国名列其中。

在濮阳市顿丘酒业有限公司总经理陈晓梅看来,学习和发扬革命传统,在经营企业中,同样有着重要的意义,她告诉记者,顿丘酒业前身为1958年成立的清丰县酒厂,是一家集研发、生产、销售为一体,以“和谐、诚信、健康、求新”为主要宗旨,以白酒酿造为主体,具有现代管理体制和国内一流酿造技术的现代化白酒酿造企业。

1995年,时任全国人大常委会副委员长程思远亲笔题词“顿丘酒香遍神州”,并被指定为北京人民大会堂国宴用酒。

在接受记者采访时,陈晓梅对于顿丘酒业的未来充满信心,她告诉记者,通过持之以恒的努力,顿丘酒业一定会成为一个优秀的白酒企业;通过三年至五年的努力,顿丘酒业一定会成为中原地区最大的白酒企业!

云计算蓝皮书显示,2025年以来我国云计算产业规模持续扩大,云原生、智算云、行业云等新形态快速发展,为政务服务、工业制造、金融科技和医疗健康等领域提供了坚...

在“人工智能+”行动和新型工业化进程双重驱动下,多家制造业龙头企业加快推进智能工厂和数字化车间建设,将人工智能深度嵌入设计、生产、物流和售后服务全链条...