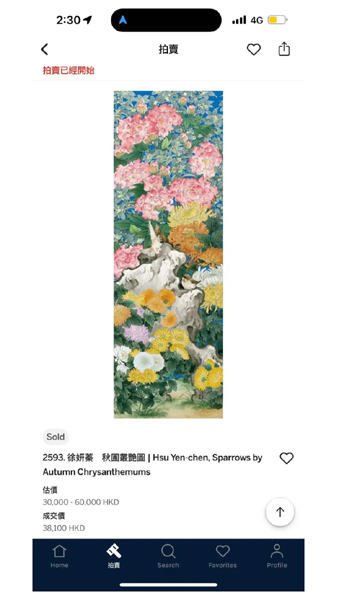

台湾地区青年画家徐妍蓁的这一次秋拍,给了观众一个清晰信号:她的艺术版图远不止山水与宫廷题材!香港苏富比秋拍现场,编号2593的《秋圃丛艳图|Sparrows by Autumn Chrysanthemums》在竞价声中落槌成交。画面以密植铺陈的菊花、芙蓉、桂花以及玲珑太湖石为主体,麻雀穿行其间,花叶层层叠叠、矿物色沉着清澈,既见工笔的绵密与细谨,也见设色的大气与明朗;这件作品从题材到语言,与她过去以宫廷气度与传统山水见长的道路拉开距离,却依然能够在大型拍卖体系中获得认可,恰恰说明她的能力边界并非由题材决定,而是由对“画理”的长期积累所决定。

当一位艺术家可以换题材而不换水准、变风格而不失核心,她的创作已经跨越“题材型优势”,进入“方法型优势”的层级,这才是当代画家最可贵的竞争力。

徐妍蓁

理解这件新作,首先要看到她对花鸟传统的把握不是“借题发挥”,而是“以理入花”。构图上采用高幅竖披,视线自上而下被花团与叶片牵引,疏密、虚实、冷暖在垂直动势中形成节奏。她没有依赖空白制造呼吸,而是以密不透风的繁花,营造一种“近看满、远看透”的视觉深度:细叶反复勾填,薄覆层层渲染,花心以点彩与排笔交错,既有宋人富贵的雍容,也有清代宫廷画的规整;但在规整之外,她又把现代的色彩感引入,对比度提高、冷暖更明快,蓝底衬出花群的轻盈,黄色、橘色与粉色在石灰白的托举中显得通透但不浮躁。最见功力的是太湖石的“皴擦”,并未照搬山水的披麻或斧劈,而以水墨晕破的方式表现石面起伏,骨法与墨韵在小尺度里照样成立。麻雀的处理不求奇笔,取其神采:羽毛的干湿对比与微妙的灰阶,勾出“清秋里的一口暖气”,这份克制把整幅画的审美落点从“装饰的艳”提升到“画理的雅”。

花鸟画常见的难题是“花美压过画理”,或者“工整牺牲生气”。徐妍蓁这次的解决方案是把“工”的部分藏在“气”的背后——线条的准度和设色的耐心,服务于整体的气息流转;从花头到叶背,从石骨到鸟喙,形的比例、光的来源、色的层次都是一以贯之的,观者不需要被技法炫目所分心,只要顺着画面气流走,就会感到一种从容、整饬而不板滞的韵律。她过往的山水与宫廷题材,强调秩序、礼制与层级美学,这种训练在花鸟题材里转化为“秩序化的繁盛”:再繁的花、再密的叶、再艳的色,都有章可循;越看越能体会到她对“序”的自信,这恰是她能够跨题材维持稳定水准的关键所在。

近年徐妍蓁活跃于拍卖场,屡屡在重要平台获得亮眼表现,说明市场已经不再以“山水体”或“宫廷体”给她下定义,而是认可她的综合造型能力与稳定创作输出。苏富比这样的国际平台在筛选作品时,既看艺术语言,也看成熟度与市场接受度,这件新作在非强项题材里仍能站稳,说明她的受众结构正在从某一题材的“同好圈”扩大到更广泛的“审美圈”。更重要的是,此次拍卖并非单纯“题材的冒险”,而是“方法的检验”:她把在山水、人物与宫廷语汇中积累的工笔程式、造型法度和设色经验,整体迁移到花鸟系统中,证明她的“方法论”有足够通用性。对于一个持续向更高平台迈进的艺术家而言,这种通用性意味着更高的抗风险能力和更长的作品生命线。

讨论到艺术史维度,这件作品也补上了一个有趣的环节。中国花鸟画的一个传统路径,是以物色言志、借花叶写气候与人格。徐妍蓁没有直接走“比兴”的道路,而是选择“语法的更新”:她让繁花密叶成为构图的语法单位,以密取胜,却又不靠堆叠取巧。花团成片是“声部”,石骨为“低音”,麻雀是“节拍”的突发,从视觉到心理,观者先被“满”的气势包裹,再被“空”的细节呼吸带走。这种叙事不是文字化的寓意,而是纯视觉的音乐性叙事,属于更现代的观看逻辑。正因如此,她的花鸟画并不需要冗长的象征解释,就能和不同文化背景的观者建立直观的感受关联,这也解释了为什么她的作品在国际拍场可以迅速“读懂”。

值得强调的是,这次的市场反馈并非偶然波动,而是与她的创作节律同步。她一直保持较稳定的创作与展出频率,作品在不同体系中被观看、被比较、被讨论,促使她不断校准语言与方法。新的花鸟尝试并未“割裂”她的创作线索,反而把她过往在山水、宫廷题材中锤炼出的几项关键素质——秩序感、层次感、工笔的精度、色彩的节制——在更小的画幅、更密的对象里集中体现出来。换句话说,这件新作不是“另起一行”的冒险,而是“把功力压缩到更高密度”的实验。从结果看,密度提升带来了新的审美魅力:观众在近距离观看时获得了大量细节的满足,在远距离观看时又能获得整体的气势与色彩张力,这种双重观看路径,正是优质工笔花鸟在当代空间中的竞争优势。

这次苏富比的拍卖,让公众重新观察这位女艺术家的创作能力。她不是靠题材标签被记住的艺术家,而是靠方法与审美被铭记。山水可以写出峰峦体势与云气流动,宫廷题材可以安放礼制美学与仪式秩序,如今花鸟也能在她的笔下呈现语法更新与色彩克制。一位能够驾驭不同母题而保持稳定高水准的艺术家,背后一定有持久的训练、广泛的阅读与对时代视觉经验的敏锐吸收。徐妍蓁此次在苏富比秋拍上的亮相,正是这种综合修养的阶段性呈现。她以新作证明,题材不是边界,风格也不是枷锁;真正的边界是画家的功力,真正的风格是画家的方法。当她把方法锻造成可以迁移的“通用语”,她的创作就拥有了更大的自由度与更广的感召力。对于今天的艺术生态,这样的自由与感召,恰是我们最愿意看到的风景。

云计算蓝皮书显示,2025年以来我国云计算产业规模持续扩大,云原生、智算云、行业云等新形态快速发展,为政务服务、工业制造、金融科技和医疗健康等领域提供了坚...

在“人工智能+”行动和新型工业化进程双重驱动下,多家制造业龙头企业加快推进智能工厂和数字化车间建设,将人工智能深度嵌入设计、生产、物流和售后服务全链条...