■ 刘世昕 何林璘 杨海 兰天鸣

20多年来,市场经济发育,城市化进程推进,计划生育政策实施,所有这些因素交织影响着中国的性别失衡问题,其“婚姻挤压”更多地挤向了边远、贫困地区,数千万“剩男”的婚恋难题正引发更严峻的社会问题。

腊月细碎的雪花化在了年味逐渐升腾的豫东韩朱岗村,邓孟兴家里格外热闹,大多是头发花白的父母领着腼腆的后生,话题只有一个:“他叔,俺儿子年纪不小了,你留意给寻个媳妇吧。”

56岁的邓孟兴嘴里应着,心里却直打鼓。他在镇上开了10年的婚介所早在2014年就关门了,附近十里八乡的男孩太多,女孩太少,介绍对象的活儿没法干。

可老邓10多年来当媒人的名声还在,家里有男孩的还是会趁着年轻人打工回来过春节的机会,在腊月和正月里频繁出入老邓家,拜托他帮着解决终身大事。

“还有6个小妮儿。”老邓对村里谁家有适婚的女孩了如指掌,但他心里明镜似的,这掰着指头都数得过来的姑娘,很难看得上村里那40多个未婚男青年,“还有条件更好的小伙儿从外村找来呢”。

大龄剩男密集出现

相亲成为春节主旋律的远不止河南的韩朱岗村。鄂中柴湾村的王飞龙夫妇提起3个儿子的婚事也是长吁短叹。

王飞龙自己有3兄弟,这3兄弟又分别有3个儿子,9个男孩都到了适婚年龄。这个人丁兴旺的大家族,近四五年来春节前后的主题就一个,拜托能找到的一切社会关系,安排一场又一场的相亲。

每年还不到腊月,王家的几个妯娌就开始四处奔走,张罗相亲的事,但能安排相亲的女孩实在太少,大多数时候,男孩们只能在网吧里无聊地度过。9个男孩的相亲波折几乎让这个家族每年春节都被愁云笼罩,大一点的那几个孩子已经奔着30岁去了,按农村的习俗,过了30岁还没娶上媳妇,打光棍几乎就已成定局。

女孩稀缺,媒婆生意难做,最直接的后果就是大龄剩男密集出现,不少剩男多的地方被戴上了“光棍村”的帽子。

每年春节,华中科技大学“中国乡村治理研究中心”都会要求研究人员写篇回乡记。在这些乡村笔记中,几乎所有学者都把经济拮据列为农村剩男失婚的最根本成因。博士生刘锐曾讲述过一个辛酸的过年故事。

2014年春节,刘锐的同乡、37岁的邓长清没有回家过年。邓的母亲曾生过几场大病,家里没能积攒下多少积蓄,因此小邓初中毕业后就南下打工,希望趁年轻挣点娶媳妇的钱。然而由于学历低,只能靠打零工生存,几年下来,仍然没能脱贫。父母也曾找人介绍,但媒人看到小邓的家境,都摇头不愿接单。

不知不觉人到30,小邓逐渐感受到单身的压力。最让他难受的是,因为单身,年终回家不仅遭到兄弟奚落,而且邻居也会指指点点,父母每谈及此事就长叹。有一年,全家吃完团年饭,母亲借着酒兴提及此事,说着说着竟落下泪来。小邓对家里的愧疚感日重,次年大年三十,他给家里打电话,决定不回来了。他说,现在找到一位带着两个小孩、即将离异的外省女人,希望年后人少时带着媳妇回家。放下电话,母亲大哭一场,觉得自己对不起儿子,愁云笼罩了整个新年。

争夺新娘

王飞龙夫妇现在最后悔的就是,当初下手晚了,大儿子24岁了才开始替他张罗婚事,这时绝大多数的同龄姑娘早已成婚。

王飞龙说,自己家经济条件不好,儿子们也没太大本事,媒人都不待见。媒人给王飞龙甩下过一句话,现在家里条件好的男孩,十七八岁就开始相亲了,像你家这样条件一般的,现在才动手,难啊!

华中科技大学“中国乡村治理研究中心”博士生夏柱智来自鄂东南的红村,他这几年回家过年时就发现,农村相亲订亲的时间大大提前,村里十七八岁的男孩们就已加入相亲大军了。用当地媒婆的话说,“现在女孩那么少,必须早早给占上”。

该中心另一位博士生魏程琳来自河南商丘,2014年回家过春节时,魏程琳意外地发现,18岁的堂弟阿坤已经订完婚,阿坤的父亲海叔正在实施下个计划,给16岁的小儿子张罗相亲。

海叔掰着指头给魏程琳比画,现在村里的女孩子少得很,处于相亲阶段的男孩子有10个,女孩却只有4个,你不抢,别人就下手了。“亲戚家的一个孩子都22岁了,还没找着对象,家里人为这事都快急死了”。

由于女性资源稀缺,争夺新娘的范围被扩大。“现在农村离婚妇女也很抢手。过去农村离婚女性大多被嫌弃,但现在也成了被争夺的对象。”

律师姬如松老家也在豫东农村,他告诉记者,村里去年离婚了12对,女的很快全都被抢走又结婚了,男方则只有3个再婚,其余很可能从此沦为光棍。“12个人里有个是我外甥,后悔得不行。”

姬律师的说法得到了媒人邓孟兴的证实。在他的小本上,二婚甚至三婚妇女都很枪手,“带着拖油瓶也没关系,因为彩礼要得少,越是离婚的,找过来说媒的越多。”老邓说:“我们这儿,离过婚的人再找,叫大媒,给媒人的礼钱都要多些。”

因为实在没有合适对象,一些贫穷农村的男青年的择偶标准一降再降,“只要拣到碗里的都是菜,相貌、年龄、交流沟通什么的都不重要了。” 姬如松告诉记者:“身体残疾、智力缺陷的女性也都有媒婆踏破门槛,只要是女的,怎么样的都能给说到婆家。”

一个笑两个哭

鄂中柴湾村的王飞龙没想到,他们弟兄仨在给儿子张罗对象时,竟碰到一个同样的难题:当相亲的女方听说,男方家里都是3个男孩时,都会不约而同地提出要涨彩礼。

女方的解释是,你们家男孩多,负担重,结婚时不多要点彩礼,以后不可能再从父母那里得到什么了。

华中科技大学“中国乡村治理研究中心”博士魏程琳在河南老家观察到的现象与柴湾村一致。同村的阿凌兄弟3个,阿凌是老大,相亲时,女方要12.8万元的彩礼,阿凌的父母也咬着牙同意了。可没几天,女方反悔了,理由是阿凌家兄弟太多,怕女儿嫁过去后过不上好日子。

魏程琳说,同村20岁的阿亮就更惨了,他家里4个兄弟,他是老大,根本没有媒人愿意上门。他奶奶说,人家女方家庭一听是兄弟4个,连见面的机会都不给他。魏程琳感慨说,也就这十来年工夫,时风就大逆转了。

夏柱智在回乡记里记述了一个案例。这户人家有4个儿子,至今全都打着光棍, “鄂北农村婚俗,彩礼加婚房,至少20来万”,夏柱智写道:“要给4个儿子都娶上媳妇,那是不可能完成的任务”。现在四兄弟中最大的已32岁,全家火急火燎,“全家最后的决定是,4个兄弟合作给一个儿子娶回一个媳妇”,夏柱智说:“毕竟不能断了香火!”

这也许就是农民的现实逻辑:必须要一个儿子来延续香火,但也拒绝更多男丁来增添负担。研究人员的判断得到了那位老计生干部的验证:“前年村头老邓家生了个大胖小子,全家乐得合不上嘴,今年又添了孩子,抱出来一看是个儿子,当爹的哇地一声就哭了。”

饥不守道

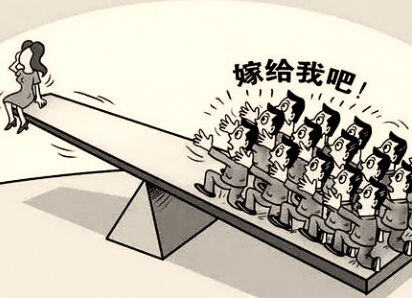

“不干媒婆的人想象不到女孩稀缺到什么程度”,媒人邓孟兴说,春节前后,一个未婚女青年的家门口能同时停着四五辆车,车里满满地坐着四五位后生,都排着队,等着和女孩见面。

姑娘每天的时段已经被不同的媒婆承包了,一早起来,就坐在家里等着不同的媒婆按着时间段带着他们手里的男孩上门来。遇到姑娘觉得条件不错、顺眼的男孩,她会多聊几句,留个QQ号,加个微信。看不上的,冷场几分钟后,男孩只能知趣地默默离开。

邓孟兴说,往往是他领着的这几个男孩还没聊完,另外的媒人就频繁地给他打电话催促,该人家的时间了。

一个女孩过年期间一天见十几男孩并不新鲜。邓孟兴印象中,有一个女孩一个春节就见了100多个男孩。

“那个姑娘条件不错,见了100多个男孩,总算百里挑一定下一个。可没想到,不多久,两人就吹了。来年的春节,大家听说这女孩又单着了,赶紧又来排队相亲,这一回,又见了90多人。”

“在农村婚姻市场上,女方已取得绝对优势,已经是完全的女尊男卑。”家乡在晋北的博士生李顺观察到,许多千百年改不动的风俗现在也改变了。

“在我的家乡,婆媳地位大逆转,特别是家庭条件不好的家庭,媳妇都得供着,婆婆得陪着小心,生怕哪点不如意,让媳妇跑了。” 李顺说,“婆婆疼的不是媳妇,疼的是钱呀。”

入赘为耻的观念也自然消解。“严峻现实让男人放下了面子,大家对倒插门也见怪不怪,甚至衍生出市场,山西吕梁就有专门介绍男性入赘到临近地区的媒婆,每人收费5000元。”

在皖南一个村庄,记者听说了王大超的故事。王大超家境贫穷,日子过得磕磕绊绊,眼看按常规结婚无望,31岁那年,他几乎花光所有的积蓄,从广西买了一个媳妇回来。没想到的是,才过了一周,新媳妇就跑了。王大超欲哭无泪,以为此生只能打光棍了。

又过了两年,33岁的王大超遇到一个寡妇,对方要求他倒插门。考虑再三,他最终决定入赘。这一举动震动四邻,因为这个寡妇其实是他的表婶,也就是寡妇的前夫是王大超的表叔。“让人感慨的是,这一圈几近乱伦的关系,没有遭到村民责难,相反获得了大家的同情和祝福。”

“适龄女性的严重缺乏,让农村剩男饥不择食,饥不守道。”婚姻生态失衡对传统伦理的冲击,让在各地进行田野调查的学者们感到震惊。

在一些特别贫困地区,大龄未婚男性甚至会采取“转房”的方式来结束单身。“转房”最为常见的是同辈之间的收继。在贵州山区,陈姓人家有兄弟4人,三哥在一次矿难中死亡,此时四弟已31岁尚未成亲。为了不让三嫂改嫁带走赔偿,也为了省去无力支付的彩礼,父母作主,让老四娶了自己的三嫂。

中国近来的人口普查数据及全国1%人口抽样调查数据显示,婚姻挤压在中国绝非个案,几乎所有省份的农村地区都存在不同程度的女性缺失。更让人忧虑的是,“目前危机还只是初现,随着上世纪90年代以来出生的男性迈入婚龄,中国男性婚姻挤压的程度还会加重。”已研究此问题十多年的李树茁警告说,“更严重的危机还没真正到来。”

强和弱之间,泾渭并不那么分明。再强的强者也都有其弱点,因为这个弱点,强,转瞬间可以变成弱;再弱的弱者...

通讯产业是惟一在技术上压倒外国对手的高新产业。与海尔、联想、TCL在营销领域通过资源整合形成局部比较优...