中国实力派书画家王志安与“马家窑”的不解情缘

作者 江汉

【提要】1924年,瑞典考古学家安特生在甘肃临洮县发现了“马家窑”从此马家窑文化就进入了人类视线和历史教科书。马家窑文化以彩陶器为代表,是人类远古先民创造的最为辉煌灿烂的文化瑰宝之一。随后,安特生在他出版的《甘肃考古记》中提出:“甘肃所出较多之彩色陶器,吾人亦不敢认为是真正中华民族之品”“彩陶之故乡,乃近东诸部”,由此引出了“中国文化西来说”。关于学术,这是一个非常严谨的话题。甘肃作为古丝绸之路上的重要驿站,远古文明在这里折射出无限光芒。如果说常书鸿与日本大作家池田大作的对话掀起了敦煌新的历史篇章,那么王志安与“马家窑”的不解情缘,让“马家窑文化”走向了世界,让世界更多的了解到“马家窑文化”。

新华社社长李从军参观博物馆

2016年新年刚刚过去一天,我国实力派书法家、甘肃马家窑文化研究会会长、西北民族大学马家窑文化研究院院长王志安先生受邀来到北京中华世纪坛美术馆参加展出。据了解,本次活动参展的著名艺术家包括权希军、尼玛泽仁、于志学等人。王志安先生以个人创作的诗词书法为主,以瘦金书、魏碑、行草、篆书诸体创作的经典系列书法作品,一经问世即在书画界和收藏界引起不小的震动。媒体跟踪报道不断,《人民网》第一时间在显要位置发布重要消息,如今他的作品不仅仅在甘肃,在北京乃自全国已经引起新闻界、学术界和收藏界的关注与重视。

王志安,甘肃临洮人,大学美术科班出生。肖于甲申,年逢井泉、时逢本命。也就是这位甘肃传奇学者,民间研究马家窑文化第一人。他就出生在马家窑边上,耳闻目睹了远古文明的神秘与辉煌,加之所学专业为美术,为后来成就了“彩陶专家”奠定了坚实基础。早在20多年前,从他筹资举办“马家窑文化发现命名80周年纪念活动”开始,注定了王先生一生将与“马家窑文化”不解的渊源。随后建成了甘肃省马家窑文化研究会彩陶博物馆,在王老的一手操持下,临洮县马家窑文化研究会由名不见经传“县级机构”提升为“甘肃省马家窑文化研究会;2006央视《探索·发现》栏目制作并播出六集大型电视专题片《神秘的中国彩陶》之后,更是将“马家窑文化”从甘肃推向全国、推向海外。

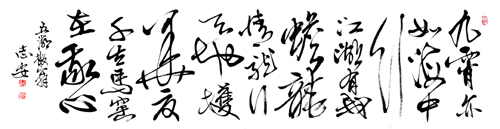

九霄亦如海中行 江湖有我蟾龙情 龙飞天地佑华夏 千古马窑在我心 王志安 天上行吟诗

王先生对“马家窑文化”的深入研究以及取得的一系列重大成就得到了国内外学术权威的一致公认。今天我们要谈的话题不是学术研究,而是引领读者,一同去了解先生并不为大众所熟知的另一面,王志安先生还是我国当代颇具学术价值和收藏潜力的书画艺术大家,这是一个能用事实说明一切的绝佳案例。先生尤擅瘦金书、行、草,魏碑、篆书诸体兼修,书画皆通。5岁研习书画,聪颖过人,13岁斩获全国儿童绘画竞赛一等奖。家父管教亦严,又得儒家思想洗礼,独钟书画艺术。上世纪80年代起,潜心研习书法,并参加中国书协高级研修班系统学习书法理论,随着时间的推移,省悟春秋无数,唯有一点,笔耕不辍;数十年如一日,临帖不忘,熔铸成了独特的诗书画艺术风格。2013年被评为《当代中国最具学术价值和收藏潜力的三十位书法家》之一。

幼时先习颜、柳,又习怀素、再习二王及诸家笔墨,因具备深厚的文学功底,为后来敲开书画艺术之门奠定了坚实基础。王先生阅历丰富,曾当过电影院美工,文工团舞美、下海自谋职业、错判入狱、创办临宝斋会刊,一步一个脚印,聚散沙城铁塔,变弱者为健儿。王老出生在上世纪兵荒马乱的抗战末期,伴随新中国的建立步步成长,倍偿艰辛和时代变化带来的人生冷暖,所见所闻,都将这一切熔铸进了书画艺术作品当中。王先生的作品,最大的看点就是有思想,大气磅礴,气势恢宏、自成体系。难怪我国书法泰斗沈鹏先生如是评价先生作品,原文如下;“王志安先生的瘦金字书法作品笔法古雅,用笔干净利落,结体简约流便,法度森严。虽字字独立,却气韵流畅衔接自然。其字形略取纵势,重心安稳,中宫开阔。审美取向以中正为主,而不以奇崛,险怪取胜。聪慧的王志安还懂得思维定式具有积极与消极的两重性,懂得稳定性与寻找新鲜感的一致性。懂得从大处博观与从小处求精的辩证关系,他善于通过广泛学习总结经验,再返回到实践中锻炼出实际提高书法水平的能力。因此,王志安先生的瘦金字书法艺术的“雅”与“俗”的和谐并非是指在大众文化和商品经济浪潮下对艺术品消费审美趣味的一味迎合,而是在一个适当的起点上既满足了消费者的审美需要,又对审美趣味起到了一定的指引和提升作用”。人民日报甘肃分社社长、兰州大学新闻传播学院院长林志波曾以“深感其用笔娇健而富于变化,结体严谨又充满美感”加以评论。

初品《清影摇风》《惠风和畅》《聆音察理》《春风化雨》《诚赢天下》《求知若渴 虚心若愚》《愿为中华百年梦 常挥龙凤一支笔》系列榜书,给读者留下的第一印象是“来势汹涌如气吞山河,狂放不羁还不失章法”,故断言先生在行书创作领域必有不俗表现。深入其中,旦见得颜、柳之神髓,二王之随意,行、草兼具,结构严谨且具平稳之笔意。此起彼伏,纵横有度,笔画内紧外松,松弛有度,运锋自然,结体舒张,具有纵肆奇逸的艺术风格。

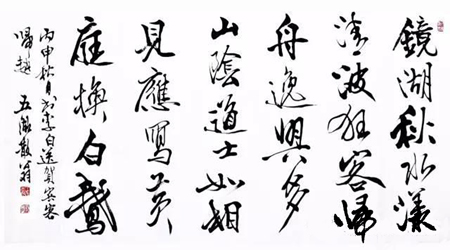

再品其笔下之郑板桥《竹石》《白洋淀吟荷》李白《春夜》《房山夜吟》《遗址抒怀》、李白《山中问答》《访板桥居旧址吟》《吟怀》系列不同书作,临写已入风骨,同是一幅作品中对于相同的字在技法和处理上非常精妙,同样的笔画同样的字,在经过点与划的结构调整,呈献给大众的是一个与众不同的完美组合,既不过分瘦劲,又不过分丰满。每一笔画都是不增一分太长,不减一分太短,轻重得体,长短适宜,恰到好处。只要王先生崇尚的历代大家,品味其作品的同时,亦能感觉到大家身影,如影形随。王志安先生经典书法作品李白《送贺宾客》。

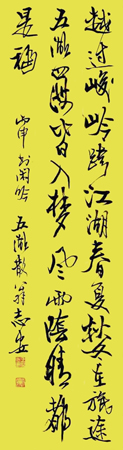

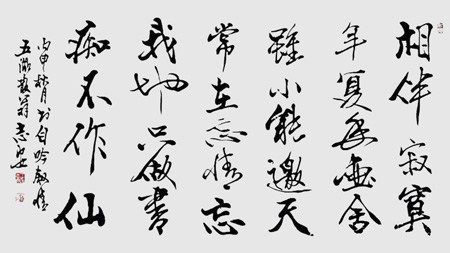

静观王先生力作,一个最明显的特征在于,越是长文大作,书风越加规范,仿佛渐入佳境。不管是大作品还是小逸品,下笔流畅、气定神闲、一气呵成。书法创作比的不是临摹,而对汉文化的理解程度以及专业知识、笔墨、技法、文学功底、人品、修养的综合体现和运用。书法创作过程是装不出来的,功底欠缺之书家,不是修修补补就是笔墨牵强,牵强的根源则来自急功近利、浮躁和虚夸。王志安先生经典书法作品《闲吟》。

欣赏王先生作品,犹如漫步赏景,穿梭艺廊,字里行间流云飞瀑,纵横驰骋。四尺宣纸上留下的笔墨远非真草隶篆,人生的曲折、岁月的轮廓和哲理跃然烙印在宣纸上,深入骨髓,融进了自己的思想、理念。传统书画之所以经久不衰,其源泉亦来自临摹,临摹并不可怕,可怕的是有的书家一辈子都在临摹,至死也融不进属于自己的艺术思想和风格,这不能不说是传统书画长久以来的一个弊端。

另外,王先生特别讲究书法的用笔与气韵的贯通,下笔酣畅中和,含蓄蕴积,注重点划的形质美,笔调的韵律美,用笔的力度美,通篇的气势美,形式的变化美;内涵的意蕴美,风格的个性美,是他书法艺术的又一大特点。所以他的书法作品给人一种耐看、耐读,耐人寻味的感觉。这是与作者气质、灵性、学识、修养.人生阅历、生存境遇分不开的,如果不是经过洗礼之书家,其作则无法显现心灵的宣照和艺术的升华。

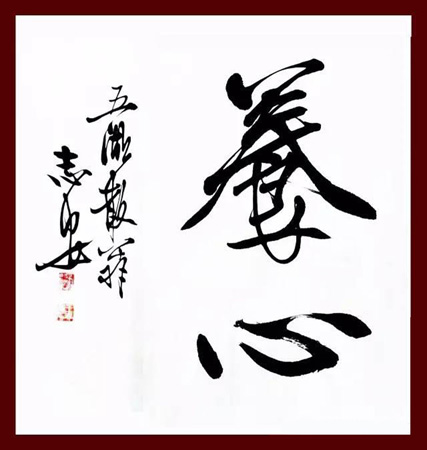

王先生习书观点非常独到,他认为;“书法创作之高雅在于其能够反映出人的精神、内心、灵魂和才情,是书法创作者笔墨挥洒过程中文学修养与书法技能的融合结晶”。由此可见书法创作同文学修养之间的关系,书法非练字,非临摹,而为修身。因此,为了提升自身的书法创作水平,王先生涤荡心灵、依身正道、博古论今、心至艺达,游刃间已达书法之上高境界。王志安经典榜书作品《养心》。

沉淀了半个世纪,与其说王先生“陌生”不如说是他人为地“远离浮躁、厚积薄发”!只有沉淀得深,淡泊得彻底,才能创作出深受藏家青睐的作品。我们为王老在“马家窑文化”及其学术课题上取得的巨大成就感到自豪,为他的曲折人生喝彩,被他的书画传奇鼓舞。夕阳红半楼,远水碧千里。也是该出来露露脸的时候了,如今这位在彩陶艺术研究领域锋芒毕露的艺术家,大多数读者其实并不知道他的书画作品与考古、史学和文物鉴定同样比翼双飞、并驾齐驱。王志安先生经典书法作品《自吟叙情》。

王先生与书画艺术厚缘,是一个创造奇迹之人,在他身上永远都不缺少新闻线索和价值,盛世修篇,自古而然!古人云;“是金子放到哪里都会发出光芒”,随着作品的艺术价值与日俱增,中国传统书画的传承与创新,亦将留下他的历史足迹。我们深信王先生的创作还会迎来一次大的变革和升华。期待新作不断,明天更美好。

走进帐篷之前,本来大家的心情很沉重,并略有紧张,想到孩子们遭受了如此大的地震灾难后状态一定会很低沉。...

如果我的财富归零,那我简直就如同死亡,再生活在这个世界上已毫无意义。