徐开利,男,1956年12月出生。江苏南京人。现任南京市文化广电新闻出版局副局长,南京市版权局局长,国家一级美术师,中国美术家协会会员,江苏省美术家协会理事,江苏省美术家协会版画艺委会副主任,江苏省版画家协会副秘书长。从事水印版画创作20余年,作品入选全国第十三届、十五届、十六届,十九届版画展,第九届、第十一届全国美展,全国百家金陵画展(版画),江苏省重大历史题材美术精品工程入围第二、三、四、五届版画文献展等大展。作品收藏于江苏、浙江、广东、安徽、深圳、宁波等美术馆。2005年十二月在美国旧金山市举办个人版画展。出版有《徐开利版画作品集》。

徐开利,男,1956年12月出生。江苏南京人。现任南京市文化广电新闻出版局副局长,南京市版权局局长,国家一级美术师,中国美术家协会会员,江苏省美术家协会理事,江苏省美术家协会版画艺委会副主任,江苏省版画家协会副秘书长。从事水印版画创作20余年,作品入选全国第十三届、十五届、十六届,十九届版画展,第九届、第十一届全国美展,全国百家金陵画展(版画),江苏省重大历史题材美术精品工程入围第二、三、四、五届版画文献展等大展。作品收藏于江苏、浙江、广东、安徽、深圳、宁波等美术馆。2005年十二月在美国旧金山市举办个人版画展。出版有《徐开利版画作品集》。

版画图像是用来怀旧的

——徐开利的水印木刻

这是一个“看图识意”的时代,是我们精心编织后再矫正与追捧的图像时代。这些大量摄入的图像都来不及置疑,便确定成一段段“真实”的生活,被纪录、翻制、审美、考证,而那些真正的、个人的心理图式又往往被实实在在地忽略了。这也是一个唯快的时代。当我们标榜这种生活方式时,来自艺术自律的“排快性”也会适时的显示其固执的本质。任何生活方式都是生活,任何个人的“慢”的艺术表达也是——艺术。

我这样说并不是给徐开利的艺术归类,而是想给出版画原生态在机械复制时代存活的证明,想让人们回到细致阅读画家作品的判断中。因为唯有对个别现象的重视,才能勾划出完整的版画生态圈。徐开利并不是版画科班出身,他和他绝大多数的同代人一样,都有着上山下乡、从军等的经历。那么徐开利从事版画有哪些因素呢?我想首先是热爱,是一种无法舍去的情结,这和看似专业又左顾右盼的画家不同,他没有画种选择的焦虑感;其次,老南京是南北文化精英的聚集地,古金陵又是“水印木刻”的发祥地,他选择水印木刻,把自己的创作植根于对历史的解读。最重要的是家园的骄傲更宜于用这种温和的水印木刻来怀念、追溯。

版画是一个西方画种,传入中国只有八十多年的历史,“中国木刻图画,从唐到明曾有过体面的历史,但现在的新木刻却和这历史不相干……”,这是一段关于现代版画著名的论述,也因为这样我们把版画放进了复制图像的范畴中。就创作目的而言,无论是“新兴木刻”或是“古版画”都没有错,但从发生学角度看具体事件的演变倒是可以商量,特别是产生于金陵的“水印木刻”。把色板分成若干块“饾板”,“分别以各颜色,使其有深浅浓淡表现物像的阴阳向背的水印版画,要以胡氏为第一个成功的创始人”(《金陵古版画》周芸著)。明代胡正言寓居金陵,始刻《十竹斋笺谱》。使过去刻印受制于“线描”的雕版变为再现水墨变化,充分应用宣纸性能,展现运刀技法的水印木刻。时至今日其基本原理一直没变,这个从我们文化根系中长成的版画艺术,以自律的方式坚守着属于自己的一块高地。今天,木刻套色技法已发生了很大变化,“多版多色”、“一版多套”、“绝版”等等。而徐开利等人尚在坚持“十竹斋”遗风,这与“学院”的研究不同,他们在做“活着”的延伸,是原生态的金陵版画,我们看到创新轨迹的同时,也体会到一份版画传统式的怀旧。

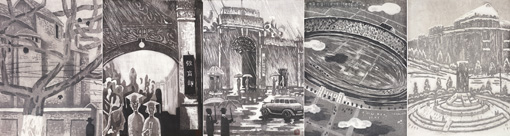

徐开利的艺术实践正一步步朝着历史的、水印木刻的南京走去,从《古水闸》、《历史·回声》、《问天》等作品中,是以“怀旧”的方式确定其文化定位,形成对现世的反思,以温和的方式警示文明发展的限度。而《金陵旧影》一组画,其关注点印证人们对南京这座城市的文化定位:失去的“民国”背影,时代交替的历史遗存这样的主题,百年梧桐枝干在寒风中矗立,枝干间透出洋楼、回卷铁栏、旧式轿车、撑伞绅士、几根无意间划过天空的电线。这一切都是对岁月痕迹的纪念,给人以恍如隔世般的怀旧与历史感受。徐开利的技法应用单纯,用淡雅的色调整合锋利的残刀,使街角墙皮脱落的痕迹有了厚重感,那种梧桐树皮处理使作品有种“洋”与“土”结合的意外,并使人产生出一种浓浓的情绪。“六朝金粉地,金陵帝王州”。那巷陌、那庙壁、那画舫、那灯影、那秦淮烟霭、那粉墙黛瓦、那飞檐朱窗……这一切切都印在他的心中,浸润成浓郁的金陵梦。徐开利观察与表现是得当的,人们想象中金陵的韵致就在他的作品里。

徐开利先生是一位现实的追梦人,是寄版画图像怀旧的人。因为生活在南京,他在作品中表达了对家乡的敬重,更因为他是南京文化局的负责人,我们有理由期待古金陵的水印木刻在他推动下发扬光大。(杨锋, 2013年8月)

金陵往事(组画入选全国百家金陵画展)

历史.回声(62cm×92cm)

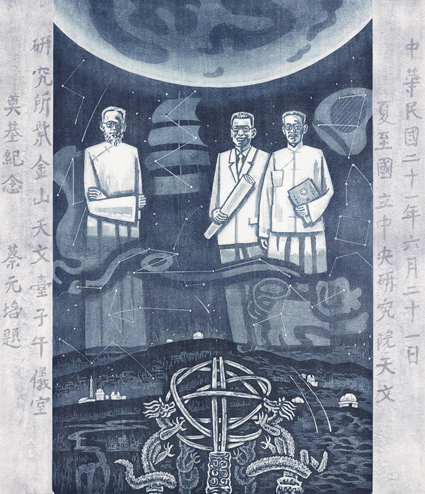

问天(纪念紫金山天文台奠基(入围江苏重大历史题材美术精品创作工作)尺寸140x120cm

水印版画 作者:徐开利 2012年8月

绿染田野的五月,七星农场呈现出一派生机盎然的景象。一望无垠的稻田里播种的秧苗展示着现代化大农业的豪迈...

为了确保获取的信息是准确的,要先设计出能力素质模型,这样容易就其要素设计调查的问题有针对性地展开调查...