接触了王红斌才了解了刻瓷艺术。 刻瓷始于秦汉。传统的刻瓷只是在陶瓷上进行装饰美化的技法和技艺,先是在未经烧制的半成品泥坯上刻制,后来发展到在已烧制成的瓷器釉面上刻制。从单调的点线构图到复杂的光影效果,刻瓷经历了漫长的沧桑岁月,才真正走入了艺术的殿堂。如今的刻瓷不再是为装饰陶瓷而施行的技法,而是以陶瓷为艺术载体,以绘画为灵魂的艺术。 王红斌,澄城县县委老干局的一名领导干部。自幼爱好绘画。1996年毕业于陕西省大荔师范美术加强班。从事美术教育6年。6年间,多次担任各类美术活动比赛评委,所带学生曾获各级书画展奖项。他个人的美术教学论文和绘画作品也曾在省、市报刊发表。 王红斌走上行政工作岗位之后,曾在尧头镇工作四年。尧头镇是陶瓷的故乡。千百年来,窑火不熄!尧头窑陶瓷烧造技艺被列入国家首批非物质文化遗产。身处瓷乡的王红斌凭借他的美术美学基础,工作之余,深入尧头窑艺人之中,研究尧头陶瓷的历史文化和艺术价值,同时,他也为尧头陶瓷设计造型、图案以及刻画。2007年,为中央电视台《百科探秘》栏目拍摄尧头窑设计了节目需要的尧头陶瓷。

有一次,尧头窑艺人周铁怀给了王红斌一件带有窑粘的瓷罐。窑粘是瓷器在装窑时因装窑方法不当造成窑具倾斜,或者装瓷时空间拥挤,导致烧成后瓷器与瓷器之间或瓷器与窑具相粘连,可分器粘、匣粘和砂粘等。拆分后,器物身上往往留下粘痕或粘块,成为次品或废品。

一件瓷器就因一点窑粘而影响了它的审美价值,实在可惜。如何来补救?他想到了用装饰性的图案完善残缺处。于是他就用好多工具废弃瓷片上尝试,可是一直找不到能啃得动瓷器的理想工具。王宏斌在带母亲看牙时,他想到了牙医打磨牙的磨具。找牙医借得磨牙的工具,虽能磨去粘块,但磨头时时会划,影响效果。他就上网搜索。这一搜,他知道了专门有刻瓷的工具,知道了还有一门刻瓷艺术。他兴奋不已!随后,他去西安买回刻瓷的刀具。在他细致的刀笔下,那件有窑粘的瓷罐竟然除却了它的瑕疵和缺陷,成了一件附载了另一种艺术的器物。挽救了一件瓷器让王宏斌很是有一种成就感。

这便是王红斌刻瓷艺术的发轫。从此,他便步入了刻瓷道路,开始了他的刻瓷人生,在他的刻瓷世界里默默地探索着、追求着、享受着。

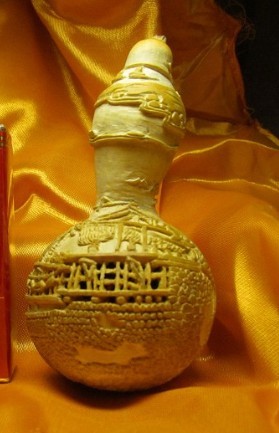

2008年,他开始致力于钻研刻瓷艺术,创建了“卧虎刻瓷工作室”,成为尧头陶瓷刻瓷技艺创始人。今年,他的《尧头窑与神话故事的点滴关系》受到中央十台摄制组的肯定! 王红斌的刻瓷以尧头黑瓷为主要载体,专攻中国水墨山水画和古人物画刻绘。他纯粹用手工刻瓷,不借助任何现代工具。作品只求质量,不求数量。况且,他讲究刻瓷与心境的完美统一,讲究心灵与绘画内容的沟通与共鸣。那样刻出的作品才是具有灵魂的作品。他在《刻瓷有感 》中写到:“刻瓷数载,略有所悟,以为‘三不’不可违。一曰疾痒缠身不刻,二曰情感受扰不刻,三曰耳有杂语不刻。” 多年来,利用业余时间,王红斌创作了为数不多但却质量上乘的刻瓷作品。他的一幅作品要用十数月甚至数载才能刻就,欣赏他用心灵交汇的刻瓷作品,你会被那栩栩如生的人物和如临其境的故事场景所打动;你会被那或阳刚、或阴柔,抑或刚柔相济的美丽风光所陶醉…… 刻瓷需要有艺术素养并愿意为其付出艰辛的人才能为之。刻瓷因其苦、闷、燥、累、难,所学之人甚少,年青人更是凤毛麟角;精通者亦是微乎其微。目前,全国专业从事刻瓷艺术的仅有200余人。陕西专业从事刻瓷人员不到10 人,王红斌作为陕西目前最年轻的刻瓷专家,也是全国全面掌握刻瓷技艺为数不多的刻瓷艺术家之一。他的《鸿门宴》入选2012年《中国书画家365》。他被人民艺术家协会破格吸纳为唯一刻瓷艺术会员。日前,王红斌了解到陕西尧头窑文化研究会即将成立,酷爱尧头窑文化的热情再次点燃了他,他将积极投身到这个令他神往、令他陶醉的事业中去,奉献他的终生。

陕西著名雕刻家王红斌

企业是一个复杂的系统,这就如同一个车轮,轮轴是企业的核心竞争力,轮辐就是这十几个因素,轮辐的外围构成...

这是一支煤海劲旅,在世纪腾飞路上,他们万里扬帆、风雨兼程;依靠科技创新、管理创新,这支丹心相映、众志...